Le France (1962 - 1974)

- Affiche représentant le France au Havre, Collection French Lines & Compagnie (FL003440).

Le France est le dernier grand paquebot Français et il entend se montrer digne de ses prédécesseurs. Comme eux, il est construit aux Chantiers de Saint-Nazaire à partir de 1957.

D’une longueur de 315 mètres, large de 33 mètres et doté de 12 ponts, le navire est conçu pour être le plus beau et le plus grand paquebot de son époque.

France en mer, Collection French Lines & Compagnie (FL006423)

Ses cheminées sont équipées d’ailerons caractéristiques conçus pour évacuer la fumée par les côtés et ainsi éviter qu’elle ne se rabatte sur les ponts et passagers. Elles rendront sa silhouette reconnaissable entre toutes.

Photogramme issu de Normandie actualités, Les diverses péripéties qui ont marqué le paquebot France depuis son lancement, 24/10/1977, Collection INA (RCF07002384).

Photogramme issu de VOYAGE INAUGURAL DU "FRANCE" , 1962, Jacques MARTIN-PIGEON, Collection Normandie Images.

Photogramme issu de FRANCE- NEW YORK - LE HAVRE VIA SOUTHAMPTON - FÉCAMP 1/2 (LE), 1969, Pierre Boutard, Collection Normandie Images.

Autre innovation étonnante pour l'époque : Le France possède d’autres ailerons sous sa coque : des stabilisateurs de roulis ou stabilisateurs gyroscopiques, qui permettent de réduire le roulis du bateau et d'améliorer sa stabilité.

L’art, lui aussi, est à l’honneur : on retrouve dans ses suites luxueuses des œuvres de grands artistes contemporains tels que Braque ou Picasso.

FL007917 Salon, "Cavalier au sablier", plat de Picasso ; FL007918 Salon, "La Danse", plat de Picasso ; FL007919 Salon, "La Danse", plat de Picasso, Collection French Lines & Compagnie.

Le 11 mai 1960, le général De Gaulle et sa femme Yvonne de Gaulle, marraine du navire, assistent à son lancement. Celui qui était alors Président de la République prononce un discours pour la mise en eau du bateau : « Et maintenant, que France s'achève et s'en aille vers l'océan, pour y voguer et servir ! Vive le France, vive la France ! »

Il rejoint Le Havre, son port d’attache, à la fin du mois de novembre 1961. La foule est au rendez-vous pour l'accueillir comme il se doit.

Photogrammes issus de Arrivée du paquebot France au Havre, son port d'attache, 23/11/1961, Collection INA (CAF96077615).

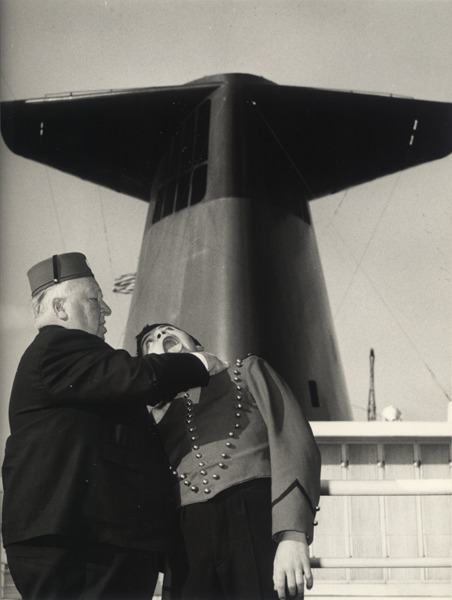

La Manche avant l’Atlantique : en janvier 1962, le France traverse la Manche pour sa première répétition générale. A son bord, l’ancien président René Coty, reçu par le commandant Croissille, est accompagné de 400 invités pour une traversée jusqu’à Southampton, en Angleterre, où l'accueil est régi par Madame la Maire.

A gauche le Commandant Croisille et le président René Coty, à droite Le France quitte Le Havre pour sa toute première traversée.

Photogrammes issus de Journal Les Actualités Françaises, Le premier voyage du "France", palace flottant, 10/01/1962, Collection INA (AFE85009360).

Le paquebot entame ensuite une croisière inaugurale dans les Canaries avec 1 705 passagers à son bord, dont Yvonne de Gaulle, marraine du navire.

Le 3 février 1962, des milliers de Havrais sont présents sur les quais pour assister au départ de la première traversée transatlantique du France. 1 806 passagers sont à bord : 580 en première classe et 1 226 en classe touriste.

Photogrammes issus de Voyage inaugural du France, 1962, Jacques MARTIN-PIGEON, Collection Normandie Images.

La traversée dure cinq jours, dont quatre se déroulent par gros temps.

À son arrivée dans la rade de New York et pendant sa remontée de l'Hudson le 8 février, le France est accueilli par un déploiement de remorqueurs et de bateaux de toutes sortes. Des milliers de personnes sont amassées sur les rives.

Photogramme issu de Voyage inaugural du France, 1962, Jacques MARTIN-PIGEON, Collection Normandie Images.

Le paquebot France arrivant à New York, Collection French Lines & Compagnie (FL005086).

Le bateau se rend alors au quai 88 (le même qui avait été aménagé pour Normandie) où est organisée une exposition du goût français.

FRANCE- NEW YORK - LE HAVRE VIA SOUTHAMPTON - FÉCAMP 1/2 (LE), 1969, Pierre Boutard, Collection Normandie Images.

Comme ses prédécesseurs, France accueillera son lot de personnalités politiques et artistiques comme Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Alfred Hitchcock, Michèle Morgan, James Stewart, Dwight Eisenhower, Ionesco, Giacometti, Juliette Greco, Johnny Hallyday… Liste non exhaustive à laquelle il faut également ajouter La Joconde, accompagnée du ministre de la culture André Malraux !

FL005650 Alfred Hitchcock avec un groom à bord du France (CGT 1962), FL006528 Juliette Gréco pendant un exercice de sécurité à bord du France (CGT 1962) et FL006546 spectacle de Johnny Hallyday France (CGT 1962), Collection French Lines & Compagnies.

Mais la première classe représente moins de 25 % de la capacité totale du paquebot. La CGT, au moment de la construction du France, estime que le voyage en avion va avant tout charmer les passagers de première classe. Aussi construit-elle un navire, pour la première fois de son histoire, dédié à la classe touriste (qui l’occupera à près de 80%).

C’est un pari raté… Alors que la classe touriste se voit de plus en plus désertée, la première classe demeure, elle, et jusqu’à la fin, remplie de passagers fortunés avides de ces voyages en mer et du confort qui leur est proposé.

A gauche : FL004981, Salle à manger classe touriste, Chevojon / À droite : FL003529, Fumoir de la classe touriste à bord du paquebot France (CGT 1962), La Photothèque, Collection French Lines & Compagnies.

Le temps des traversées et des croisières est en perte de vitesse.

Symbole du prestige d’une France de nouveau prospère, la fin du paquebot fut également symbolique de la crise des années 1970.

Dès 1965, les recettes dégagées par le navire sont inférieures aux dépenses, phénomène accentué par les grèves et les événements de mai 68 qui entraînent une forte augmentation des charges.

Avec le premier choc pétrolier de 1971, le coût du mazout est multiplié par quatre : il en faut 600 tonnes par jour pour alimenter les 160 000 CV du France. L’inflation touche également les frais d'équipage qui augmentent de 25%.

De 338 000 passagers transportés en 1969, on tombe à 132 000 en 1973, alors que dans le même temps, le trafic aérien atteint 12 millions de passagers.

Photogramme issu de FRANCE- NEW YORK - LE HAVRE VIA SOUTHAMPTON - FÉCAMP 1/2 (LE), 1969, Pierre Boutard, Collection Normandie Images.

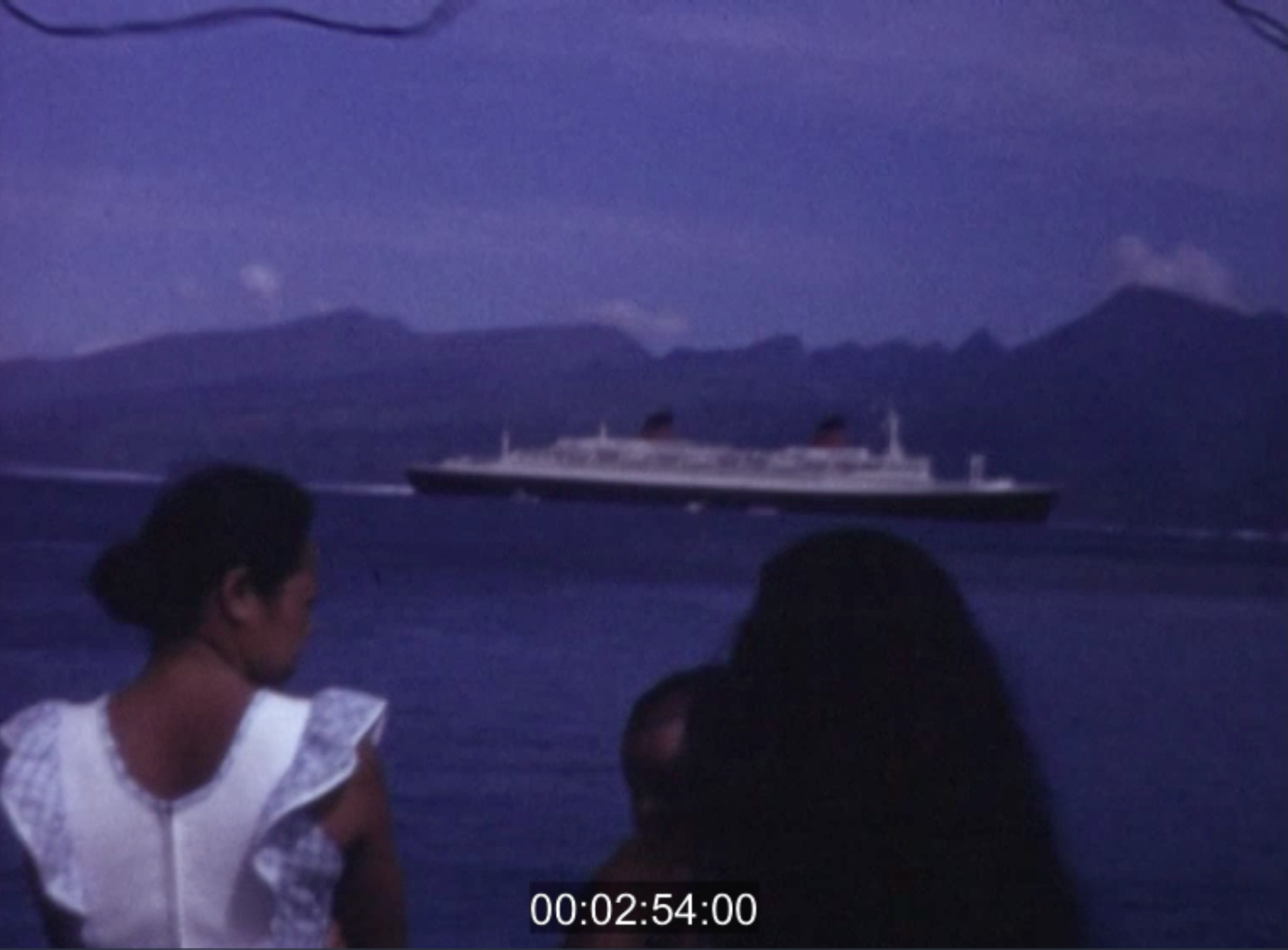

Pour tenter de pallier cette récession, le France multiplie les croisières et effectue même deux tours du monde en 1972 et 1974. Ce dernier affichera une perte de 28 millions de francs.

Photogramme issu de Tour du monde à Bord du France, 1972, René Simon, Collection Normandie Images.

Photogrammes issus de Tour du monde, 1974, René Simon, Collection Normandie Images.

ITW Alain Leberthier : A propos de son tour du monde à bord du France, TC 08’42” - 11’43”

En 1974, le déficit d’exploitation atteint les 100 millions de francs.

Le gouvernement décide de ne plus assumer le déficit du paquebot, arguant de sa non-rentabilité. Le 1er juillet, il décide de mettre fin à ses subventions.

La décision à été prise avec l'accord du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, alors que celui-ci s'était engagé au cours de sa campagne électorale à le maintenir en service.

La Compagnie Générale Transatlantique doit annoncer la fin de l'exploitation du navire en octobre. Le compte à rebours est lancé.

Photogramme issu de Normandie actualités, Arrivée du France : réactions et conférence de presse Commandant Christian Pettre, 18/07/1974, Collection INA (RZC9807170876).

Les réactions sont nombreuses partout en France et particulièrement au Havre : des comités de soutien se forment et des pétitions sont signées. Des passagers occupent même le navire à plusieurs reprises, par solidarité avec l'équipage. Le 19 juillet 1974, une manifestation menée par la CGT et par le maire communiste du Havre, André Duroméa empêche un temps l'appareillage.

Photogrammes issus de MANIF(S) S/S FRANCE AU HAVRE, 1974, François LE GOUARDER, Collection Normandie Images.

Le mercredi 11 septembre 1974, vers 21 heures, le France revient de New York et approche du Havre lorsqu’une délégation d’une cinquantaine d’hommes d'équipage investit la passerelle et obligent à stopper les machines du bateau. Même si elle est menée par des délégués syndicaux, il ne s’agit pas moins que d’une mutinerie en mer ! On ordonne au commandant de diriger le France vers l'entrée du port et d'y mouiller pour en bloquer l'accès. Mais le commandant désobéi aux mutins et fait mouiller le navire en dehors du chenal afin de ne pas bloquer le port.

À minuit, le commandant est autorisé à s’adresser aux 1 266 passagers pour les rassurer : les mutins acceptent de les débarquer. Au matin, un ferry accoste le France, et les passagers y sont transbordés.

Le débarquement des passagers est achevé en milieu d'après-midi. Mais, alors que le ferry s'éloigne, les passagers massés sur sa plage arrière entonnent Ce n'est qu'un au revoir, puis crient « Vive le France ! ».

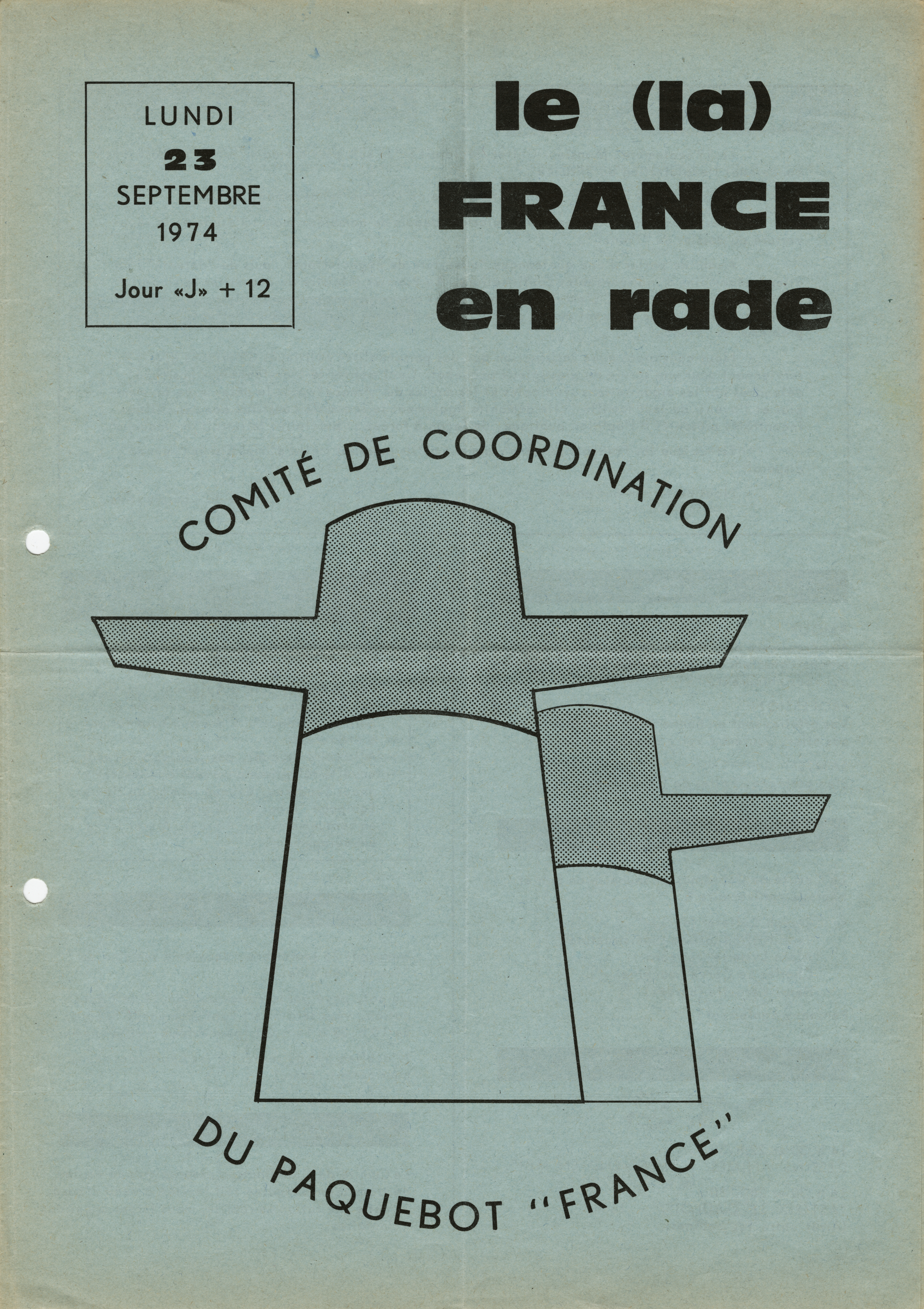

La grève se poursuit à bord pour les 964 membres de l'équipage et du personnel de cabine. Les marins grévistes forment un « gouvernement de bord », on nomme un « Premier ministre » et un « conseil des ministres ». Est même imprimé quotidiennement un journal, Le France en rade.

Une du journal "le France en rade" du comité de coordination du paquebot France (CGT 1962), Collection French Lines & Compagnies (FL012793).

Un comité de défense du paquebot est créé, des manifestations en soutien à l'équipage ont lieu, le maire du Havre retrouve les mutins à bord d'une vedette et

40 000 personnes signent une pétition adressée au Président de la République.

Photogramme issu de Normandie actualités, Les diverses péripéties qui ont marqué le paquebot France depuis son lancement, 24/10/1977, Collection INA (RCF07002384).

Le conflit se durcit. La Marine nationale empêche tout bateau de s'approcher du France pour éviter son ravitaillement.

Après 23 jours de conflit, un accord permettant aux marins de regagner Le Havre est conclu. Le France revient au quai Joannès-Couvert, où moins de 800 personnes sont là pour accueillir les mutins.

Bien qu’un noyau dur continue quelque temps l'occupation du paquebot, il est rapidement amarré dans l'arrière-port où il restera pendant quatre ans et demi.

Les Havrais surnomment alors l’endroit le « quai de l'oubli ».

France au quai de l’oubli, désarmé en 1974 par la CGT, Collection French Lines & Compagnies (FL001104).

L’abandon du France est aussi celui des traversées transatlantiques.

Pour la ville du Havre, cela signifie de nombreuses suppressions d'emplois : 2 500 sont directement supprimés par le désarmement du France, quelques milliers d'autres sont menacés indirectement.

L'entretien et les frais de port du navire coûtant encore 200 000 francs par mois, la dernière chaudière est arrêtée le 29 avril 1975. Ambassadeur de prestige, le France devient le symbole d'une ville et d'un pays en crise.

Le France est finalement racheté 80 millions de francs en 1977 par un riche homme d'affaires saoudien, Akkram Ojjeh, annonçant vouloir en faire un musée flottant dédié à l’art Français. Il ne trouve pas de port d’attache et le navire ne navigue finalement pas.

Photogramme issu de Antenne 2 Le Journal de 20H, Vente du France - l'acheteur, 24/10/1977, Collection INA (CAB7701614301).

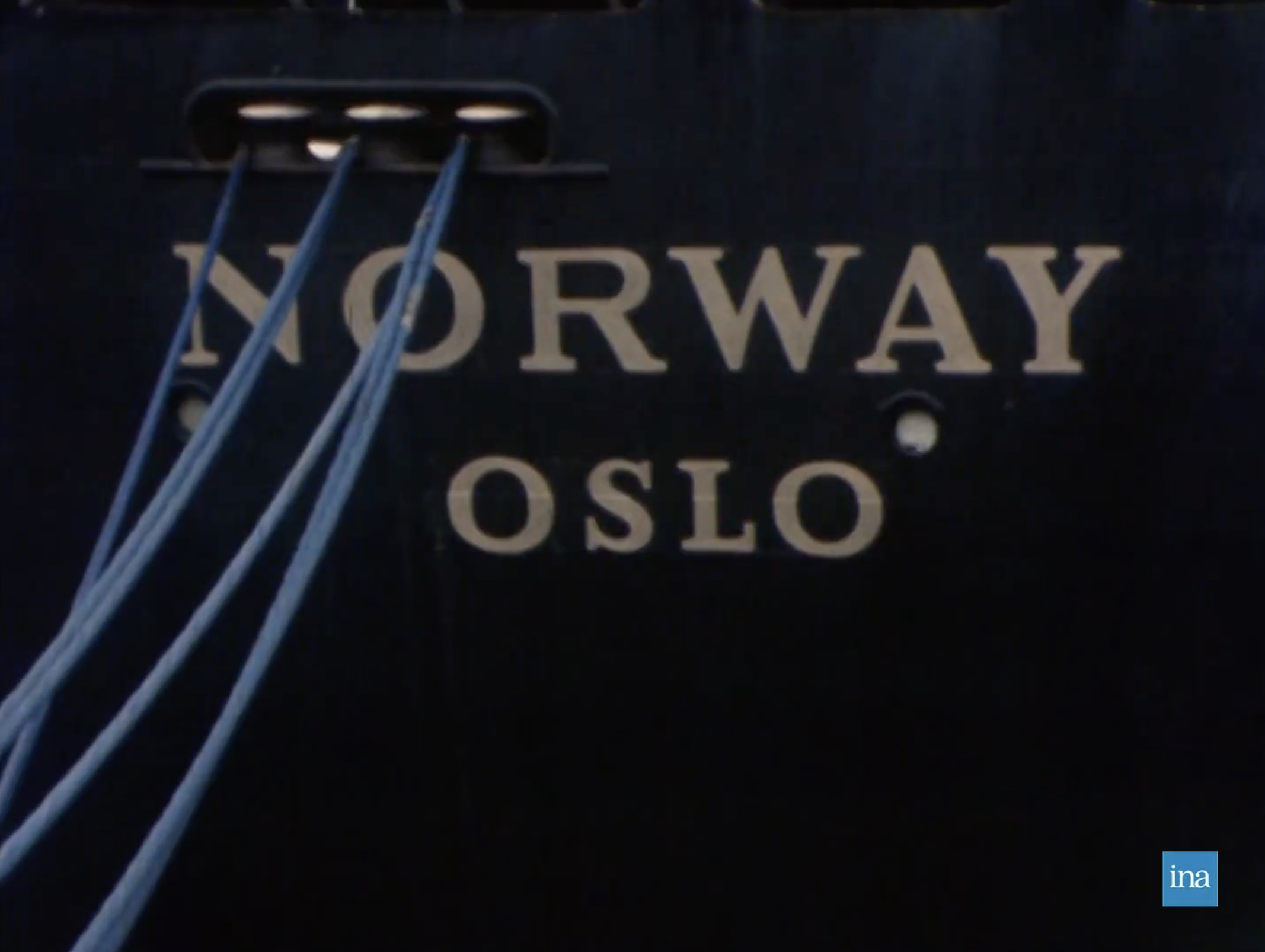

Un armateur norvégien rachète finalement le navire en 1979, pour 77 millions de francs. Il annonce que le paquebot va être renommé « Norway » et sera transformé pour être “bon marché” et accueillir plus de passagers.

Photogrammes issus de Normandie actualités, Off : le "France" prend officiellement le nom de "Norway”, 01/08/1979, Collection INA (RCC06043035).

Malgré leurs efforts, les chantiers navals du Havre ne remportent pas l'appel d'offres pour la transformation du navire ; le départ du Norway est annoncé pour le 15 août 1979 à destination de Bremerhaven, en Allemagne.

Ce jour-là, symboliquement, une grève générale transforme Le Havre en ville morte. On bloque l'écluse François Ier pour retenir un peu plus le bateau.

Mais chacun sait désormais que le départ du France est inéluctable.

L'émotion est forte ce 18 août 1979 parmi la foule qui observe silencieusement le départ. Les trois coups de sirène traditionnels du paquebot restent cette fois-ci sans réponse des remorqueurs qui l’entourent.

Départ du paquebot du Havre France (CGT 1962) le 18 août 1979, photographie prise du sémaphore, Lecompte, Collection French Lines & Compagnies (FL004960).

Durant son voyage le long des côtes françaises remorqué par l’Abeille Provence, un public nombreux le regarde passer.

En 1996, après 17 ans d’absence, le Norway, ex-France, revient au Havre, son ancien port d’attache.

Il sera finalement revendu en 2006 à un ferrailleur indien et changera une dernière fois de nom, Blue Lady, pour son ultime voyage. Son démantèlement prend fin en 2009 en Inde, sur le chantier d'Alang.

Un antiquaire français, Jacques Dworczak, rachète le nez du France (une partie de l'étrave découpée dans le haut de la proue de l'ancien paquebot, haute de 3,51 mètres et pesant plus de 4 tonnes). Mis aux enchères, il est acheté par une société immobilière. La pièce est une nouvelle fois vendue aux enchères en mai 2017. Sur préemption du ministère de la Culture, le nez est vendu pour le compte de la ville du Havre pour un montant de 171 600 €.

Depuis le 26 septembre 2018, le nez du paquebot est installé au Havre, son port d'attache historique.